Não lembro exatamente os anos, mas foi na segunda metade da década de 1980.

Não lembro exatamente os anos, mas foi na segunda metade da década de 1980.

Eu, Alcinéa Cavalcante, entrevistando o governador do Território Federal do Amapá, Jorge Nova da Costa.

Nova da Costa governou o Amapá de julho de 1985 a abril de 1990. Foi nomeado pelo então presidente José Sarney. Na época não havia eleição para governador.

Mas antes disso, lá pela década de 1950, Nova da Costa morou alguns anos no Amapá exercendo cargo na Divisão de Produção (o que corresponde a Secretaria de Agricultura. Na época não existiam secretarias).

Categoria: Memória

Hoje – 123 anos de nascimento de Saint-Exupéry

Há 123 anos (29/6/1900) nasceu em Lyon (França), o escritor e piloto Antoine Saint-Exupéry.

Autor de vários livros, sua obra mais importante é O Pequeno Príncipe, publicado em 1943, foi traduzida em mais de 250 idiomas em 382 países.

Em 1926 começou sua carreira de piloto de linha, voando entre Toulouse, Casablanca e Dacar. E no mesmo ano publicou seu primeiro livro: O Aviador. Ele ajudou a implantar rotas de correio aéreo na África, América do Sul e Atlântico Sul e foi pioneiro nos voos Paris – Saigon e Nova Iorque.

Morreu aos 44 anos de idade, em 31 de julho de 1944, em um acidente de avião, durante uma missão de reconhecimento, abatido por um caça alemão. Seu corpo nunca foi encontrado.

Exupéry esteve várias vezes no Brasil como piloto da Aéropostale, hoje Air France.

Há alguns anos um amigo meu, escritor e jornalista, me mandou a ilustração abaixo que compartilho com os leitores desse blog.

Há 70 anos – Discurso do governador Janary Nunes

Há 70 anos, quando foi fundada a Academia Amapaense de Letras, o então governador Janary Nunes fez um discurso onde ressaltou obras sobre o Amapá que foram publicadas mesmo antes da criação do Território Federal do Amapá, como A Participação de Macapá e Mazagão na Cabanagem, de Jorge Hurley; e o ensaio Amapá, de Aurélio Buarque, entre outras.

Ontem, na comemoração dos 70 anos da AAL, Rudá Nunes, filho de Janary, leu o discurso. Confira:

Confira:

DISCURSO DO GOVERNADOR JANARY NUNES À ACADEMIA AMAPAENSE (1953)

“Senhor presidente, senhores membros, excelentíssimas senhoras, senhores.

O Amapá é uma ideia em marcha para o porvir, é um sonho que se realiza a cada instante. Debruçado entre o Oiapoque e o Jari, no maciço guiano, cuja idade é a da formação da terra, contempla na direção do nascente a imensidão do oceano e ao sul do gigantesco Amazonas, que liga os Andes ao mar vislumbrando seu destino universal. A história de incorporação de seu solo á Pátria é o mais inteligente e o mais perseverante capítulo do livro de ouro escrito pela diplomacia brasileira na fixação das nossas fronteiras.

O Amapá merece assim uma academia, cujos membros sejam os garimpeiros de suas pedras preciosas ainda por descobrir, nesse cascalho rico que é o seu passado, nossa mina que é sua natureza. Surpreende-nos, entretanto, senhores acadêmicos a honra demasiada que nos concedem, escolhendo-nos membros honorários de vossa sociedade. Não encontramos frases apropriadas para exprimir nossa gratidão a esse gesto que nos cativa eternamente.

Desejamos que a Academia Amapaense de Letras, constituída de homens de cultura, acompanhe, participe e oriente a caminhada que o vosso povo vai trilhar. Os acadêmicos têm sido alvo de críticas nem sempre justas e serenas. Acusam-nos de esterilidade, de limitação à rebeldia criadora, de cenáculo vaidoso onde se esfria a chama sagrada da beleza.

Mas tantas já foram as graças de Deus derramadas sobre esta terra, que as nossas esperanças se animam e dão-nos a certeza de que a Academia Amapaense de Letras formará um ambiente propício aos altos remígios do Espírito. O Amapá é um convite irresistível aos que possuem sensibilidade e aptidão para traduzir em palavras o que sentem.

Antes da criação do Território, Aurélio Buarque escreveu interessante ensaio intitulado: Amapá. Elfredo Távora Gonsalves levou-nos ao Verdadeiro Eldorado, Mário da Veiga Cabral, nas edições da sua Corografia Brasileira, divulgou episódios da formação da fronteira setentrional. Arthur Vianna apresentou a Histórias das Fortificações Construídas pelos Portugueses. Palma Muniz, através dos Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, deu-nos a História dos Municípios de Macapá, Mazagão e Montenegro. Jorge Hurley mostrou A Participação de Macapá e Mazagão na Cabanagem. Emílio Goeldi situou as Cerâmicas do Cunani e do Maracá. O General Rondon imprimiu Rodovia Macapá/Clevelândia. Alexandre Vaz Tavares e Acelino de Leão cantaram as belezas de seu torrão natal. Pedro de Moura e Josalfredo Borges divulgaram Elementos Básicos de Nossa Geologia. Dois cientistas franceses publicaram volumosos Ensaios Sobre a Guiana Brasileira. Henry Coudreau com La France Equinociale e Brousseau com Les Richesses de La Guyane Française.

Macapá teve um jornal impresso (século XIX): PINSONIA. Eis a obra em resumo de algumas famosas personalidades ou que passaram por aqui deixando sua marca intelectual.

Aguardam divulgação os estudos de Álvaro da Cunha, Alceu Magnani e Lúcio de Castro Soares. Ainda não foram descritas como merecem, no seu heroísmo anônimo a existência do balateiro, esses caboclos indômitos que munidos de um pouco de sal, jabá e farinha, embrenham-se na mata, somem e desaparecem na floresta para voltarem meses após, maltrapilhos e doentes. Eis senhores acadêmicos alguns temas que pedem livros e mais livros. A cultura de um povo só se conquista acumulando experiências, somando conhecimentos e multiplicando pesquisas.

Pioneiros da segunda metade do século XX, lutemos para fazer do Amapá, desta terra generosa e deste povo amigo, um conjunto amigo e feliz, onde não falte a crença que constrói nem beleza e nem amor.”

(Esse discurso está publicado no Jornal Amapá, de 6 de julho de 1953)

Sobre o poeta Ivo Torres

Quando, terça-feira, a filha do poeta me avisou “o papai faleceu”. Fiquei um bom tempo sem saber o que fazer. Passado o choque dei aos amigos a triste notícia. Queria escrever alguma coisa, mas travei diante da tela do computador. Ficava lembrando nossas tão boas, alegres e afetuosas conversas semanais por telefone. Era tão bom relembrar o tempo que ele morou em Macapá e ele me contava coisas dessa época e me falava de sua vida no Rio de Janeiro e conversávamos sobre o desejo que nós tínhamos de nos reencontrar depois de tanto tempo. Quando criança, eu e meus irmãos o chamávamos de tio. Ele era padrinho do meu irmão Zoth, que ele chamava de Alcyzinho.

Quando criança, eu e meus irmãos o chamávamos de tio. Ele era padrinho do meu irmão Zoth, que ele chamava de Alcyzinho.

Estou falando do poeta Ivo Torres que faleceu aos 92 anos esta semana no Rio de Janeiro. Dos cinco primeiros poetas modernistas do Amapá, Ivo era o único que ainda estava por este plano.

No dia da sua morte não escrevi nada, mas fiquei imaginando Ivo chegando no céu, sendo recebido com festa pelos irmãos-poetas, seu compadre Alcy Araújo (meu pai), Aluízio Cunha, Álvaro da Cunha e Arthur Nery Marinho.

– Demorou, hein, poeta?

– Demorei não. Vocês é que vieram muito cedo.

E todos riram.

Sentaram em nuvenzinhas brilhantes e começaram a conversar e declamar poesias. São Pedro sentou no batente da porta celeste para apreciar e os anjos ficaram em volta deles ouvindo e aplaudindo.

“Sinto minha alma contente de me ter,

satisfeita por me viver

amada por meu amor.

Não me freio, estou entregue ao adiante.

Manhã magra de maio

sou teu adeus” (Ivo Torres)

“Do Gênesis, a alma preliminar

Depois vieram outras, outras, muitas outras

almas sobressalentes.

Umas alegres outras tristes.

E ficaram no meu corpo

até o fim da formação.

Então abandonaram a argila do poeta atual

e se dispersaram nos diferentes universos” (Alcy Araújo)

“Será sempre na mesma transparência

que o dia de hoje

substituirá o de amanhã” (Aluízio Cunha)

“A água agora é cristalina.

Parece até com lágrima divina

se a divindade é pura como a água” (Arthur Nery Marinho)

“Não é por ti, irmão,

que os sinos dobram.

Eles dobram (…) pelos que ficaram sós,

desfalcados de ti” (Álvaro da Cunha)

Ivo Torres nasceu em 20 de março de 1931 no Rio de Janeiro. Na década de 1950, veio para o Amapá para exercer o cargo de assessor técnico do governador. E junto com Alcy Araújo, Álvaro da Cunha e outros intelectuais e poetas fez um grande movimento cultural. Com eles fundou a revista Rumo, em 1957, considerada uma publicação de alta qualidade, identificada por críticos literários e renomados jornalistas como um veículo de comunicação dos mais importantes do país. Foi fundador e presidente do Clube de Arte Rumo e também da Editora Rumo, que lançou importantes obras como Autogeografia, de Alcy Araújo, e Quem Explorou Quem no Contrato do Manganês, de Álvaro da Cunha.

Foi fundador e presidente do Clube de Arte Rumo e também da Editora Rumo, que lançou importantes obras como Autogeografia, de Alcy Araújo, e Quem Explorou Quem no Contrato do Manganês, de Álvaro da Cunha.

Ivo foi redator-chefe do extinto Jornal do Amapá, presidente da Associação Amapaense de Imprensa e da Sociedade Artística de Macapá. Mantinha uma coluna literária no Jornal do Amapá, fazia uma crônica diária para a Rádio Difusora de Macapá e na mesma emissora apresentava um programa cultural semanalmente.

Ao deixar o Amapá voltou para o Rio de Janeiro onde continuou desenvolvendo sua atividade cultural; editou diversas antologias, foi curador de importantes exposições, assessorou a secretaria de cultura do Rio e nunca se desligou do Amapá. “Nunca esqueci o Amapá. O Amapá vive em mim”, disse-me ele há poucos dias quando, inclusive, conversávamos sobre a possibilidade de ele vir em junho a Macapá para a comemoração dos 70 anos da Academia Amapaense de Letras.

Ivo estava com 92 anos, mas lúcido, muito bem, produzindo, lançando livros, encontrando os amigos para um bate papo molhado e cultural praticamente todas as tardes num famoso bar do Jardim Botânico que frequentava há mais de 20 anos. Por isso, sua morte pegou todos de surpresa.

Ivo é autor de mais de vinte livros, entre os quais destaco Trono do Amor, O administrado do amor, Cascafruto, A cor/dando, Cromo Somos, Encadernação do Pasmo e Aicai.

Em 2020 a Prefeitura de Macapá publicou pelo projeto literário “Letras de Ápacam” seu livro Love and Love, uma reunião de cem poemas de amor escolhidos pelo próprio poeta.

Ivo faleceu na madrugada de terça-feira em seu apartamento. Infarto fulminante. Deixa dois filhos Ivo Filho e Júlia Torres. O velório será nesta sexta-feira, 26, a partir das 14h30 na capela 8 do Cemitério da Penitência (R. Monsenhor Manoel Gomes 307, Caju), e o sepultamento às 17h10.

Ah, eu disse que Ivo morreu. Mas não. Ele não morreu. Poetas não morrem. Ficam encantados. Viram estrelas e lá do alto ficam soprando poesias e ternuras para nós.

Obrigada, tio Ivo, por todo carinho e afeição. Obrigada por sua poesia e por tudo que você fez pela literatura neste país e principalmente pela literatura amapaense.

Poema do Louco

Ivo Torres

Caminha o louco.

O céu do louco tem cor

permanente.

A alma do louco acoita

canções, que muitos cantam,

sem conhecer.

O louco não gosta de flores.

Aliás, nunca viu flores

genuínas.

Nem mulheres.

Nem meninos.

Nem nunca foi menino.

Não tem casa.

Não tem leito.

Não tem relógio.

Só tem a rua.

A rua branca

e sincera do seu mundo.

Neste momento, o louco chora,

porque lhe disseram que há

loucos que se curam.

(Os trechos de poesia e o Poema do Louco extraí da Antologia Modernos Poetas do Amapá)

Para não esquecer Bonfim Salgado

Tributo a um “velho jornalista”

Tributo a um “velho jornalista”Por José Machado*

Em função de minha atividade como Cerimonialista, e por ‘fina ironia ‘concedeu-me um título de nobreza e tratava-me como Dom Machado. Aliás o Feijão (ex-deputado) ainda o faz.

Ele tinha o dom da palavra, fez da vida poesia com rimas e imagens. Poeta, escritor e militante da Literatura.

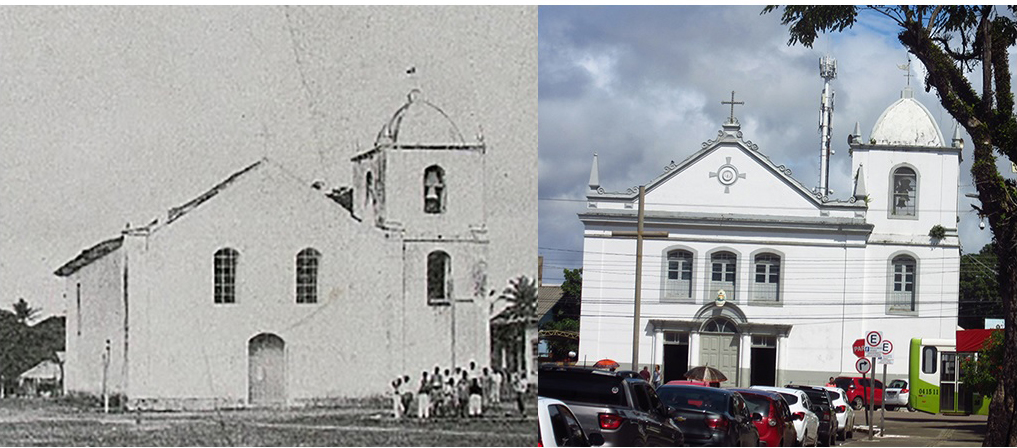

Igreja de São José – prédio mais antigo de Macapá completa hoje 262 anos

Monumento mais antigo de Macapá, com um estilo de arquitetura que os jesuítas trouxeram da Europa, a Igreja de São José foi inaugurada em 6 de março de 1761, com a presença do governador do Pará, Manuel Bernardo de Melo. Seu primeiro vigário foi o padre Joaquim Pair.

De lá pra cá passou por várias reformas e restaurações. Sua arquitetura original passou por algumas mudanças, como é possível comparar nas fotos. Originalmente ela tinha apenas uma porta.

De lá pra cá passou por várias reformas e restaurações. Sua arquitetura original passou por algumas mudanças, como é possível comparar nas fotos. Originalmente ela tinha apenas uma porta.

O prédio tem 33 metros de comprimento, 13m de largura e 13m de altura. O período de construção foi de três anos e dividiu-se em duas etapas: primeira, com o altar-mor e, logo em seguida, a nave central.

Mas esta não foi a primeira igreja dedicada a São José construída em Macapá. De acordo com o professor, historiador e presidente de honra da Academia Amapaense de Letras, Nilson Montoril, o primeiro templo dedicado a São José era bem humilde, tendo um altar de madeira, sobre o qual ficava a imagem do santo e deve ter sido construída no final do ano de 1751, na área onde está erguida a Fortaleza. Pouco tempo depois, ainda no mesmo local, foi erigido um novo templo, em taipa e coberto de palha. A Paróquia de São José de Macapá foi criada em 1752, sendo nomeado como Vigário o Pe. Miguel Ângelo de Moraes, presente no povoado desde novembro de 1751.

Exemplo de fé Apesar da idade este senhor percorreu de joelhos a nave da Igreja de São José desde a entrada até o altar

Apesar da idade este senhor percorreu de joelhos a nave da Igreja de São José desde a entrada até o altar

Para não esquecer R.Peixe

Doce rebelde

Doce rebeldeJoão Silva*

Enfim presto minha homenagem a Raimundo Braga de Almeida, o R. Peixe, decano dos artistas plásticos do Amapá, que saiu de cena como grande guerreiro, inspirando depoimentos apaixonados sobre ele e sua obra traduzida em mais de meio século de carreira, ao longo do qual aprofundou o entendimento sobre sua arte.

Enfim presto minha homenagem a Raimundo Braga de Almeida, o R. Peixe, decano dos artistas plásticos do Amapá, que saiu de cena como grande guerreiro, inspirando depoimentos apaixonados sobre ele e sua obra traduzida em mais de meio século de carreira, ao longo do qual aprofundou o entendimento sobre sua arte.Como se faz um samba de enredo

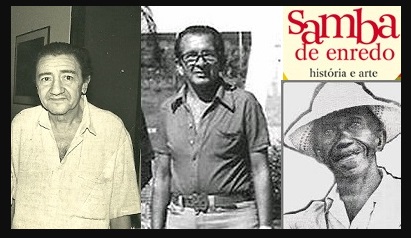

Neste texto o poeta e cronista Alcy Araújo conta para a gente a história do samba que ele e o violonista e compositor Nonato Leal fizeram para a “A Grande Família”, na década de 1970 (salvo engano), homenageando o grande laguinense (ou laguinhense, como querem alguns) Julião Tomas Ramos, “líder do Marabaixo, em Macapá”, no dizer do Francisco Lino, compositor da Boêmios do Laguinho.

ÚLTIMA COLUNA

Por Alcy Araújo –Jornal do Povo

Era natal e o bloco “Grande Família” pediu um samba, para o carnaval. Numa noite, eu falei para o Nonato Leal. Então ele disse “vamos fazer o samba, parceiro, numa homenagem ao mestre Julião”. Não deu outra coisa:

Julião, Julião, eu procuro e não te acho. Rei Negro do Marabaixo.

O refrão estava feito. O pior foi depois: ‘com a nostalgia no além mar, no bojo escuro dos navios negreiros, enchentes de batuques as noites de luar, para os balés suados dos terreiros’.

Aí eu e o Nonato, tivemos que consultar Nunes Pereira e, surgiu uma nova estrofe: “rei bânto, com Ladislau e tia Felícia, lutaste em favor da tradição e gritaste com ritmo de malícia, o teu protesto em forma de canção”.

Nós estávamos felizes, eu e o Nonato. Arrepiou. Juntos fizemos o final.

“Soberano dos campos do Laguinho, teu canto de atávica emoção, com o negror imemorial da escravidão, já não se ouve na margem do caminho”.

E nos abraçamos, pulamos (tomamos uma) e só não levamos o samba para o Martinho, porque estávamos tão felizes como a gente tivesse recebido um presente de papai Noel.

Deus e o samba sabem disto. E um dia, eu e o Nonato, vamos contar esta estória para o Fernando Canto, o Epifânio Sousa, os Jorges (Herberth e Basile).

A Cristina Homobono Aires sabe que o samba passou na avenida e provocou lágrimas no poeta. Aí foi só tomar mais uma. – AL.

(Fonte: BlogDeRocha)

(Meu comentário: O Jornal do Povo, de propriedade do saudoso jornalista Haroldo Franco, foi o primeiro jornal diário do Amapá. Circulou na década de 1970.

Alcy Araújo e Nonato Leal compuseram sambas de enredo para várias escolas, dentre as quais Maracatu da Favela e Embaixada. Todos os sambas desta dupla obtiveram nota 10 dos jurados. Alcy faleceu em abril de 1989)

65 anos do acidente aéreo que matou Coaracy Nunes, Hamilton Silva e Hildemar Maia

Destroços do avião “Paulistinha” que no dia 21 de janeiro de 1958 caiu na região do Macacoari

No acidente morreram o deputado federal Coaracy Nunes, o promotor público Hildemar Maia e o piloto Hamilton Silva.

Os três tinham ido participar da festa em louvor a São Sebastião naquela comunidade no dia anterior. No retorno, o pequeno avião apresentou problema, bateu numa árvore e explodiu.

Coaracy Nunes foi o primeiro deputado federal do Amapá. Estava exercendo o terceiro mandato quando morreu. Foi eleito pela primeira vez em 1946. Nesta época o Amapá tinha apenas 2.712 eleitores. Coaracy foi eleito com 2.385 votos.

Chamado de “Deputado da Amazônia” foi reconhecido nacionalmente por suas ações em defesa da região e não apenas do Amapá. Sua primeira grande luta ao assumir o mandato foi pela criação da SPVEA (depois Sudam). É de sua autoria o projeto de criação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e autorização da construção da Hidrelétrica do Paredão.

A chegada dos corpos de Coaracy Nunes, Hildemar Maia e Hamilton Silva no trapiche Eliezer Levy

A chegada dos corpos de Coaracy Nunes, Hildemar Maia e Hamilton Silva no trapiche Eliezer Levy

O último adeus – Manhã de 22 de janeiro as urnas funerárias com os corpos de Coaracy Nunes e Hildemar Maia são embarcadas numa aeronave da Cruzeiro do Sul.

O último adeus – Manhã de 22 de janeiro as urnas funerárias com os corpos de Coaracy Nunes e Hildemar Maia são embarcadas numa aeronave da Cruzeiro do Sul.

Hildemar foi sepultado em Belém; Coaracy Nunes no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. O corpo do piloto Hamilton Silva está sepultado em Macapá, no cemitério N.S. da Conceição (Centro).

No sétimo dia a comunidade de Macacoari fez uma caminhada até o local do acidente onde foi celebrada a missa pelo padre Ângelo Bubani.

No sétimo dia a comunidade de Macacoari fez uma caminhada até o local do acidente onde foi celebrada a missa pelo padre Ângelo Bubani.